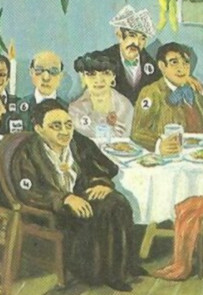

Questo strano quadro, coi numerini sui personaggi e il cartiglio esplicativo, fu realizzato nel 1908 da un certo Manuel Blasco, cugino di Pablo Picasso e pittore anch’egli, sebbene molto meno conosciuto. Celebra un banchetto che si tenne a Montmartre, nello studio di Picasso, per celebrare un altro pittore, Henri Rousseau “il doganiere” da cui qualche giorno prima Picasso aveva acquistato il grande ritratto di donna che troneggia sullo sfondo, proprio dietro Rousseau e il suo violino. Perché ci interessa tutto ciò? Perché a quel banchetto era invitata anche Gertrude Stein, che in seguito lo descriverà minuziosamente, dai preparativi ai disastri finali, nel suo libro Autobiografia di Alice Toklas. Per inciso, Gertrude Stein è ben visibile, in primo piano, seduta a sinistra. Porta il numero 4. Picasso è il n. 2. Tutti gli altri sono personaggi più o meno noti del mondo della splendida Parigi di quegli anni, ed è un piacere vederli e riconoscerli.

Questo strano quadro, coi numerini sui personaggi e il cartiglio esplicativo, fu realizzato nel 1908 da un certo Manuel Blasco, cugino di Pablo Picasso e pittore anch’egli, sebbene molto meno conosciuto. Celebra un banchetto che si tenne a Montmartre, nello studio di Picasso, per celebrare un altro pittore, Henri Rousseau “il doganiere” da cui qualche giorno prima Picasso aveva acquistato il grande ritratto di donna che troneggia sullo sfondo, proprio dietro Rousseau e il suo violino. Perché ci interessa tutto ciò? Perché a quel banchetto era invitata anche Gertrude Stein, che in seguito lo descriverà minuziosamente, dai preparativi ai disastri finali, nel suo libro Autobiografia di Alice Toklas. Per inciso, Gertrude Stein è ben visibile, in primo piano, seduta a sinistra. Porta il numero 4. Picasso è il n. 2. Tutti gli altri sono personaggi più o meno noti del mondo della splendida Parigi di quegli anni, ed è un piacere vederli e riconoscerli.

Vi proponiamo un piccolo esperimento: proviamo a seguire insieme la descrizione del banchetto fatta da Stein, tenendo d’occhio quell’istantanea e immaginando le voci, i colori e i sapori dei cibi, o almeno del riz à la Valencienne che sembra abbondare sui piatti dei commensali. L’istante immortalato sembra quello in cui Apollinaire, in piedi sulla destra, declama la sua poesia. Buon divertimento!

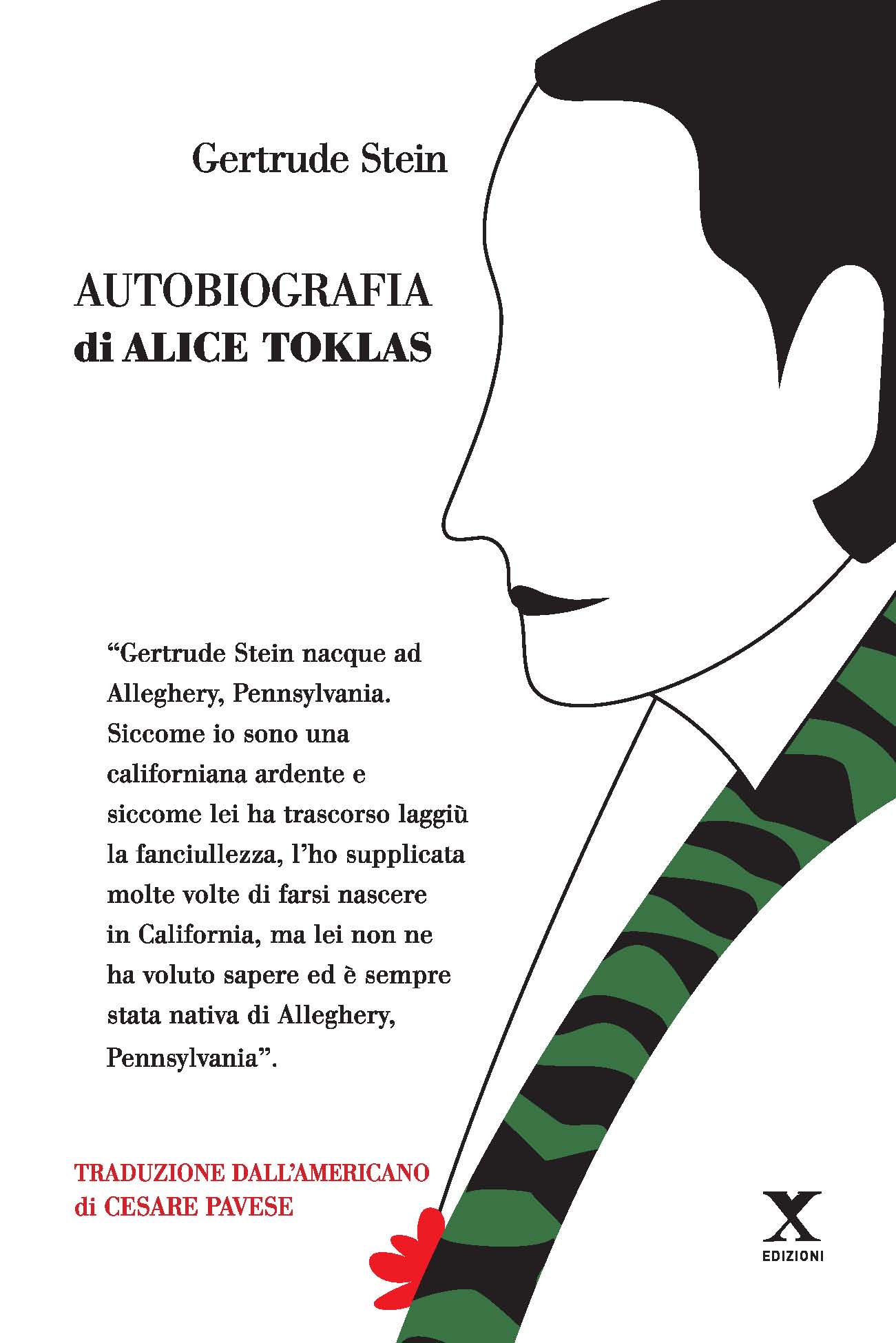

Da Autobiografia di Alice Toklas, di Gertrude Stein, trad. Cesare Pavese, Xedizioni 2020:

Agli inizi della mia dimora parigina vivevo con un’amica, come ho detto, in un piccolo alloggio in rue Notre-Dame-des-Champs. Non prendevo più lezioni di francese da Fernande, perché lei e Picasso s’erano riconciliati, ma non di rado lei veniva a farmi visita. Era l’autunno, me ne ricordo bene perché avevo comperato il mio primo cappellino da inverno parigino. Un graziosissimo cappello di velluto nero, molto grande, con guarnizioni giallo vivo. Persino Fernande l’aveva approvato.

Fernande un giorno faceva colazione con noi e ci disse che si stava preparando un banchetto per Rousseau, del quale lei stessa s’occupava. Enumerò gli invitati. C’eravamo anche noi. Ma chi era Rousseau? Non sapevo, ma insomma non importava, visto che si trattava di un banchetto e ci sarebbero venuti tutti quanti, noi comprese.

Il sabato seguente in rue de Fleurus tutti parlavano del banchetto in onore di Rousseau e scopersi allora che Rousseau era l’autore di quel quadro da me veduto alla prima Indipendente. Si seppe che giorni prima Picasso aveva scovato a Montmartre un grande ritratto di donna di mano di Rousseau e l’aveva comperato: la celebrazione era in onore dell’acquisto e del pittore. Si annunciava una gran cosa.

Fernande mi parlò assai delle portate. Ci sarebbe stato riz à la Valencienne, Fernande aveva imparato a farlo nel suo ultimo viaggio in Spagna; poi aveva ordinato, non ricordo più ora che cosa avesse ordinato, ma gran roba certo aveva ordinato, da Félix Potin, gli spacci gastronomici uniti, dove preparavano piatti su ordinazione. Eran tutti in orgasmo. Guillaume Apollinaire, se ben ricordo, essendo molto intimo con Rousseau, l’aveva indotto lui a promettere di venire e ce l’avrebbe condotto; tutti quanti dovevano preparare poesie e canzoni; sarebbe stata una riunione molto rigolo, ch’è la parola montmartroise favorita per designare una riuscita ricreazione. Ci saremmo dovuti trovar tutti in quel caffè ai piedi di rue Ravignan, e qui prendere un apéritif, per poi salire allo studio di Picasso e metterci a tavola. Infilai il mio cappello nuovo e ci recammo a Montmartre, dove tutti ci trovammo nel caffè.

Entravamo, Gertrude Stein ed io, e pareva ci fosse presente nel caffè una vera folla: in mezzo a tutti una ragazza smilza e alta che, spalancando le lunghe braccia sottili, si dondolava squilibrata innanzi e indietro. Non capivo che cosa mai facesse: evidentemente non era la ginnastica, si restava esterrefatti, ma la ragazza aveva un’aria seducente. « Che succede? » bisbigliai a Gertrude Stein. « Oh, quella è Marie Laurencin, temo forte che abbia già preso troppi aperitivi preliminari ». « È quella la vecchia signora di cui parlava Fernande, che fa versacci come una belva e dà noia a Picasso? » « A Picasso dà noia sì, ma per giovane è molto giovane e ne ha bevuto uno di troppo », disse Gertrude Stein, cacciandosi dentro. Proprio in quel momento venne un gran frastuono dalla porta del caffè e apparve Fernande: grande, agitata e infuriata da non dirsi. « Félix Potin », annunciò, « non ha mandato il pranzo ». Alla grave notizia tutti quanti parvero annientati, ma io, forte del mio stile americano, dissi a Fernande: «Su presto, telefoniamo». A quei tempi in Parigi nessuno telefonava, tanto meno poi al negozio dei commestibili. Ma Fernande ci stette e filammo via.

Dappertutto dove capitammo, o non c’era telefono o, se c’era, non funzionava; alla fine ne trovammo uno buono, ma da Felix Potin avevano chiuso o stavano per chiudere e nessuno rispose alle nostre chiamate. Fernande aveva perso interamente la testa, ma alla fine la persuasi che mi enumerasse tutte le provviste che Felix Potin avrebbe dovuto mandarle; allora di botteguccia in botteguccia, per tutto Montmartre, trovammo di che sostituire, tanto più che Fernande annunciò di aver preparato tanto riz à la Valencienne da bastare a riempire qualunque mancanza. E così fu.

Quando fummo di ritorno al caffè, trovammo che quasi tutti quelli di prima se n’erano andati, ma ne erano giunti degli altri: Fernande invitò anche questi con noi. Mentre arrancavamo su per la collina, ecco che ci ritroviamo innanzi tutti quelli di prima. C’era nel mezzo del gruppo Marie Laurencin, sostenuta su un fianco da Gertrude Stein e sull’altro dal fratello di Gertrude Stein, e s’abbandonava ora nelle braccia dell’una ora in quelle dell’altro; e le sue braccia erano magre, delicate e lunghe e non smetteva quelle voci acute e tenere. Va da sé che Guillaume non era presente: a lui toccava di giungere con Rousseau in persona, una volta che tutti fossero a loro posto.

Fernande precedette la lentissima processione, io le tenni dietro e giungemmo allo studio. L’addobbo faceva un effettone. Avevano scovato certi cavalletti, cavalletti da falegname, e sopra gettatevi delle tavole: tutt’intorno a queste tavole, delle panche. A capo-tavola c’era il nuovo acquisto, il Rousseau, drappeggiato di bandiere e ghirlande e fiancheggiato ai due lati da enormi statue, non ricordo più quali statue. L’effetto era solenne e festosissimo. Senza dubbio il riz à la Valencienne stava cuocendo sotto nello studio di Max Jacob. Max, non essendo in buoni rapporti con Picasso, non era della partita, ma il suo studio serviva per il riso e per guardaroba degli uomini. Il guardaroba delle signore era nello studio di fronte, appartenuto a Van Dongen all’epoca degli spinaci e allora occupato da un francese detto Vaillant. Proprio questo sarebbe stato più tardi lo studio di Juan Gris.

…

Tutti presero posto e cominciarono a mangiare il riso e le altre portate, dopo naturalmente che Guillaume Apollinaire e Rousseau ebbero fatto il loro ingresso, che fu quasi subito, in una salva di applausi frenetici. Ricordo così bene il loro ingresso: Rousseau, un francese piccolino e incolore, dalla barbetta, simile a tutti gli altri francesi che si vedono dovunque; Guillaume Apollinaire coi suoi lineamenti fini e vermigli, capelli scuri e splendida carnagione. Si fecero le presentazioni e tutti tornarono a sedersi. Guillaume s’infilò sulla panca al fianco di Marie Laurencin. Vedendolo, Marie che s’era un poco calmata al fianco di Gertrude Stein, scoppiò un’altra volta in urli e gestacci sconnessi. Guillaume se la portò fuori e le fece discendere le scale, e dopo un’assenza conveniente ritornarono su, Marie un tantino ammaccata ma tranquilla. A questo punto tutti avevano sparecchiato e si passò alla poesia. Sì, ma prima Frédéric del Lapin Agile e dell’università degli Apaches ci aveva fatto una visita col suo solito compagno l’asinello e, bevuto un bicchiere, se n’era andato. Qualche tempo dopo certi cantanti girovaghi italiani, che avevano sentito del banchetto, si presentarono. Fernande si drizzò dal fondo della tavola, rossa in faccia e, levando l’indice in alto, protestò che non era un banchetto come credevano loro: subito li buttarono fuori.

Ma chi c’era? Noi c’eravamo, e Salmon, André Salmon, allora giovane poeta e giornalista promettente, Pichot e Germaine Pichot, Braque e forse anche Marcelle Braque, ma non ricordo bene, so che si parlò di lei quella sera; poi i Raynal, gli Agero, il falso « Greco » con sua moglie, e svariate altre coppie che non conoscevo e ora non ricordo; e poi Vaillant, un banale giovanotto francese molto simpatico, inquilino dello studio di fronte.

Cominciarono le cerimonie. Guillaume Apollinaire s’alzò in piedi e pronunciò un solenne elogio, che non mi ricordo affatto cosa dicesse, ma finiva con una poesia da lui stesso composta, mezzo recitata e mezzo cantata, di cui tutti ripetevano in coro il ritornello: la peinture de ce Rousseau. Qualcun altro allora, forse Raynal, non ricordo, sorse in piedi e si fecero brindisi; poi con un guizzo repentino André Salmon che sedeva accanto alla mia amica e discorreva solennemente di letteratura e di viaggi, balzò sul tavolo che per nessun riguardo era troppo solido e vociferò un elogio e una poesia estemporanei. Giunto alla fine, diede di piglio a un bicchierone e lo tracannò intero, e di botto, perduta la testa, ubbriaco fradicio, prese ad attaccar lite. Gli uomini gli balzarono tutti addosso, le statue barcollarono. Braque ch’è un giovanotto grande e grosso, abbrancò una statua per braccio e si piantò a sostenerle, mentre il fratello di Gertrude Stein, altro giovanottone, cercava di difendere dai malanni il piccolo Rousseau e il suo violino. Tutti gli altri, e Picasso in testa, perché Picasso benché piccolo è robusto, strascinarono Salmon nello studio di fronte e ve lo chiusero a chiave. Ritornarono tutti e ripresero i posti.

Da quel momento la serata trascorse senza incidenti. Marie Laurencin cantò con la sua vocetta alcune dolcissime vecchie canzoni normanne. La moglie di Agero cantò alcune dolcissime vecchie canzoni limosine, e Pichot ballò una stupenda danza religiosa spagnola che concluse distendendosi sul pavimento come un Cristo crocifisso.

Guillaume Apollinaire venne tutto grave a pregare me e la mia amica di cantare qualche canzone originale dei pellerossa. Ma né io né lei ce ne sentivamo in grado, con gran dispiacere di Guillaume e della compagnia. Rousseau, radioso e dolcissimo, suonò il violino e ci parlò dei drammi che aveva scritto e dei suoi ricordi messicani. Tutto andava tranquillamente e verso le tre del mattino ci recammo tutti nello studio dov’era stato deposto Salmon e dov’erano i nostri cappelli e soprabiti, per rivestirci e tornare a casa. Sul divano trovammo Salmon che dormiva tranquillo e tutt’intorno, mezzo masticati, una scatola di cerini, un petit-bleu e le mie guarnizioni gialle. Immaginate quel che provai, benché fossero le tre del mattino. Salmon si destò tuttavia gentilissimo e compito, e uscimmo tutti insieme nella strada. D’un tratto, lanciando un urlo selvaggio, Salmon galoppò giù dalla collina.

Gertrude Stein e il fratello, la mia amica ed io, tutti in una sola carrozza, accompagnammo a casa Rousseau.

(L. Mureddu)

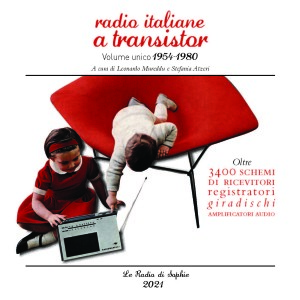

La parola “calendario”, simile in tante lingue, deriva da Calende, termine con cui nell’antica Roma si indicava l’inizio di ciascun mese. Ma il concetto è molto più antico, e risale ai primordi della civiltà. Tutti i popoli hanno prima o poi avuto necessità di tener conto del tempo che scorre e riporta a ogni ciclo le condizioni migliori per le varie attività dell’Uomo.

La parola “calendario”, simile in tante lingue, deriva da Calende, termine con cui nell’antica Roma si indicava l’inizio di ciascun mese. Ma il concetto è molto più antico, e risale ai primordi della civiltà. Tutti i popoli hanno prima o poi avuto necessità di tener conto del tempo che scorre e riporta a ogni ciclo le condizioni migliori per le varie attività dell’Uomo.

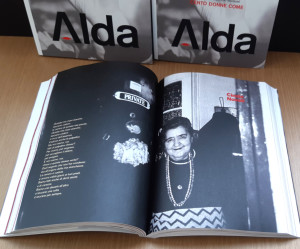

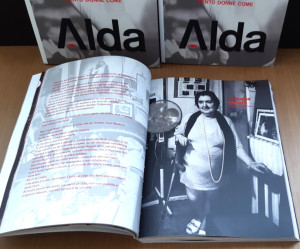

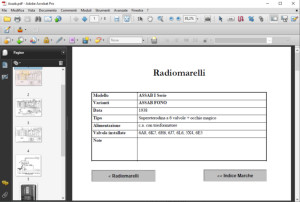

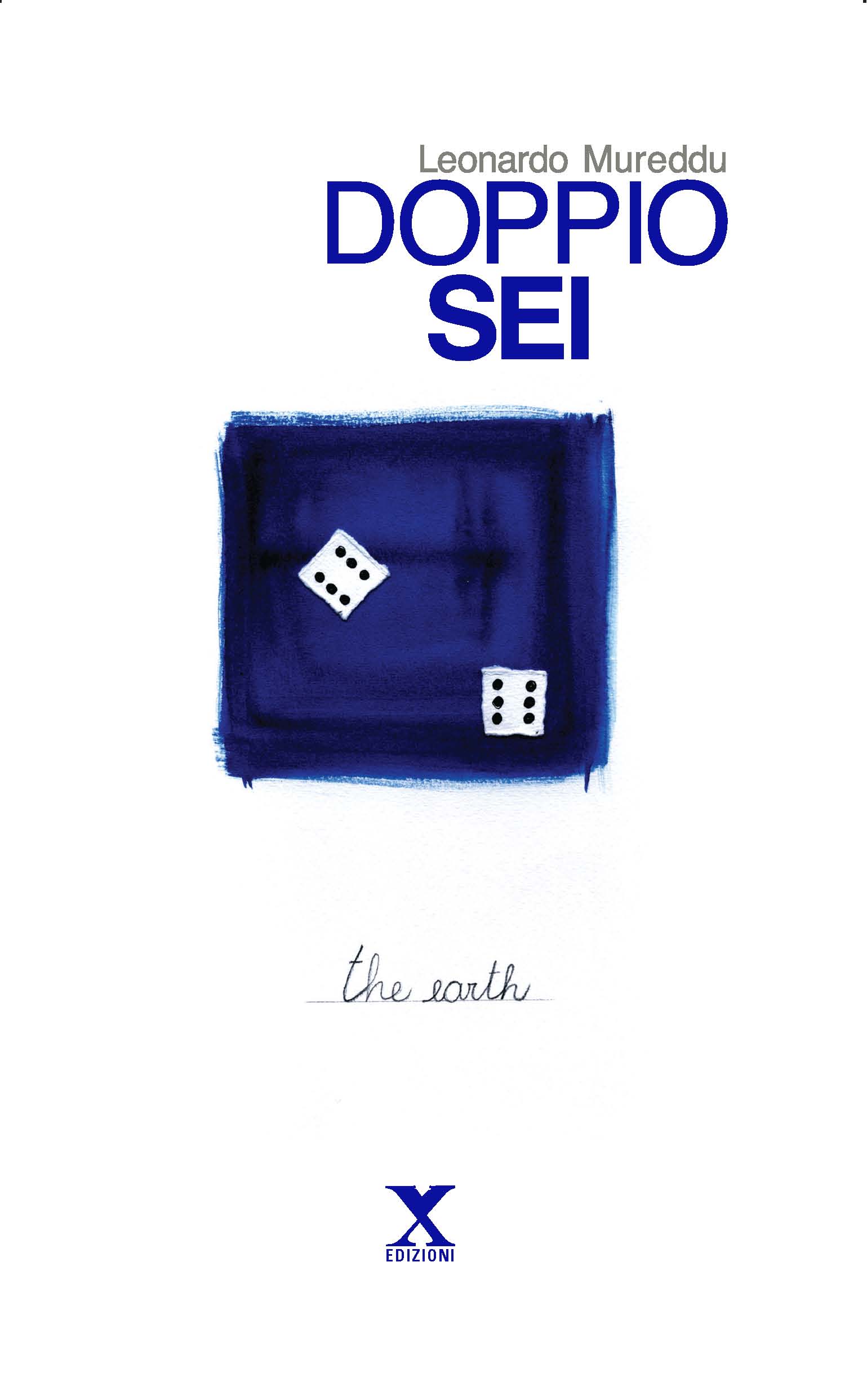

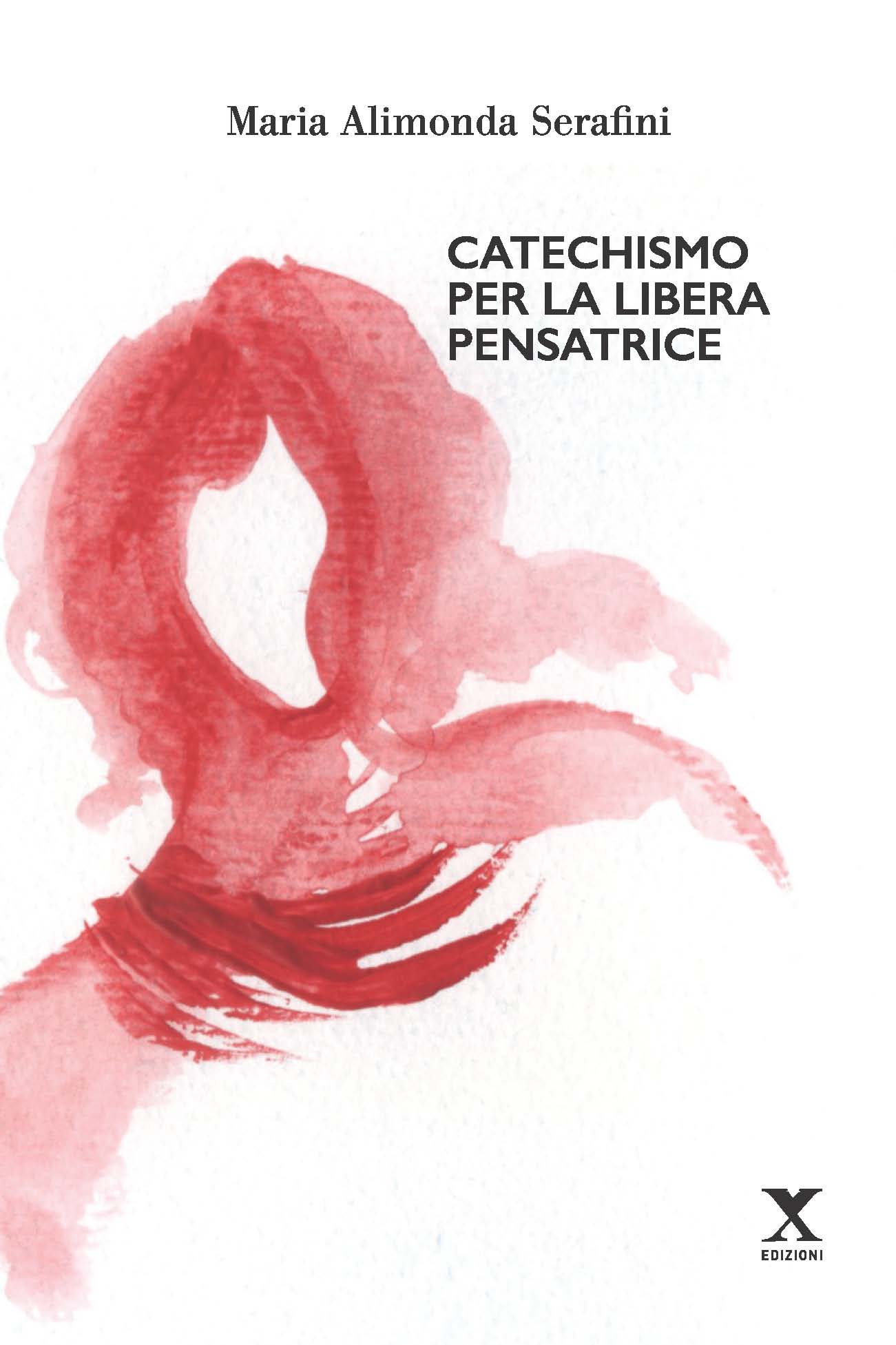

Sfoglia qui un’anteprima del volume

Sfoglia qui un’anteprima del volume